土:9:30 - 13:00/15:00 - 18:00(木、日、祝日休診)

治療内容

歯周治療

歯を失う原因の約半数とも言われる歯周病。

スウェーデンスタイルの歯周病治療を行います。

歯肉炎とは

歯肉に炎症が起きています。歯磨きをしたり、硬い物を噛むと出血することがあります。

歯肉炎の初期であれば、歯磨きの仕方を正しくするだけで症状が改善するケースもあります。

歯周病とは

ばい菌が歯と歯肉の境目で停滞していると、歯肉に炎症が起きます。

そして、そのまま放置すると歯肉の炎症が広がり歯を支えている周りの組織が歯周病菌によって破壊されていく感染症です。

歯周病は糖尿病・心筋梗塞・脳梗塞などの全身に悪影響を及ぼす怖い病気ですがに早期発見・早期治療が大事です。

■軽度の歯周病

ポケットが広がり、そこから出血したり膿が出る等、自覚症状が現れ始めます。

ひとによっては口臭を感じる場合もあります。軽度の歯周病の場合、歯石除去の治療を行います。

ご自宅で正しい歯磨きを実践していただくとともに、歯周病のリスクを高める可能性のある生活習慣を見直し、症状の改善を図ります。

■中度の歯周病

炎症が慢性化し、歯根膜、歯槽骨が先端部より溶けていきます。

口臭もあり歯が浮いた感じがします。強くかむと痛みを伴い、歯がぐらつくこともあります。

中度の歯周病の治療では、歯石の除去に加え、歯の根の部分も専用の器材にて清掃します。

この治療にて症状が改善されれば、メインテナンス(定期的な検診、歯石の除去)に移行します。

■重度の歯周病

歯根を支えている歯槽骨がほとんど溶け、歯根が露出します。

歯のぐらつきがひどくなり、最後には抜けてしまうこともあります。

当然、硬いものは食べられません。

この状態まで進行してしまうと、手術等の外科的治療を検討する必要があります。

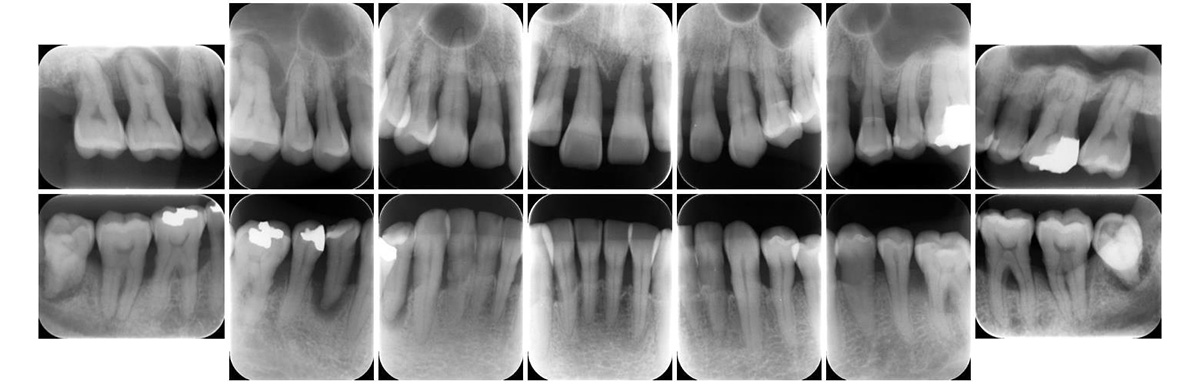

歯周病治療の第一歩は正しい診断

歯周病治療の一歩目は現状をしっかり把握して、正しい診断を行うことから始まります。

お口がどのような状態なのか調べるために

- お口の中の写真撮影

- 歯周組織検査

- 詳細なレントゲン写真撮影

また歯と歯肉の間の溝の深さを測り、出血の有無を検査します。

出血がある歯肉はバイ菌が停滞し、歯肉が炎症を起こしているサインなのです。

歯1本ごとの歯周病診断

検査が終了したら総合的に1本ごとに歯周病の診断を行います。

この診断はスウェーデンで行われている明確な診断基準を基にしています。

そして診断に対応した必要な治療ができます。

徹底的なばい菌の除去

歯肉から出血があり炎症を起こしている病気の歯肉を、健康な歯肉に治すためばい菌を徹底的にリセットします。

当院ではエアーフロープロフィラキシスマスターという専用の機械を用いてGBTという治療方法の手順に則りばい菌を吹き飛ばしていきます。

また当院で処方する患者さんごとに適切なサイズの歯間ブラシも併用してご自宅でのホームケアを行っていただきます。

一通りの治療が終わったら歯肉を検査し、治療の成果を再評価していきます。

その後は、患者さんごとにメインテナンスのサイクルを決めていきます。

予防

治療を終えたら、必ずメインテナンスを行います。

そのサイクルは患者さんのお口の様子によって違いますが、最低でも年2回のメインテナンスをし予防歯科をおこないます。

当院で考える予防歯科ではばい菌に関係する病気の予防を行います。

そして何を予防するのか明確にする必要があると考えています。

むし歯予防では、カリオロジーに基づく診断で初期虫歯なら進行しないように予防ができますし、新たなむし歯の発生も予防できます。

小中学生から認められる歯肉炎は将来歯周病に発展する割合が高いので、歯肉の炎症をなくす治療を行い歯周病への発展を予防できます。

また歯周病治療後の再発予防が可能です。

お口の中と関連の強い糖尿病など杏林予防医学研究所細胞環境デザイン学のメソッドを取り入れ、治療結果が長く良好な状態を保てるよう診療メニューをご用意しています。

鈴木歯科医院の主な予防歯科の治療

- 正しいホームケアを行うこと。

- 来院時にGBT(Guided Biofilm Therapy)に則った治療法を行う。

GBT(Guided Biofilm Therapy)

GBTとは歯や歯周組織に安全な優しい方法で、バイオフィルムと呼ばれるばい菌の塊を除去していくシステムです。

従来のクリーニングでは難しかった歯と歯の間や歯周ポケット内の隙間に隠れたバイオフィルムの徹底除去を目的とします。

超音波を発生する機械や鋭利な手用器具を使うことが多かったため、どうしても歯の表面などを傷つけてしまうことがありました。

GBTではキシリトールよりもばい菌の活動性を抑えられるエリスリトールのパウダーを水と混合し噴射してバイオフィルムを除去していくので、歯の表面に傷が付く心配はありません。

また器具のノズルを付け替えれば従来法では不可能な10ミリ以上のとても深い歯周ポケットのバイオフィルムも除去できます。

当院ではSDA(Swiss Dental Academy)認定歯科衛生士が、GBTを行います。

お口の中を常にきれいな状態にしておくことは歯科予防とともに、すべての歯科治療の良好な予後につながります。

むし歯やお口の病気を治すことは将来のために必要ですが、お口の中の状態がそのままでは、また再発してしまう可能性が高くなります。

患者さまが持っている根本的な原因を改善し取り除くことで、将来にわたってのお口の健康を維持することができます。

GBT(Guided Biofilm Therapy)

バイオフィルムってご存知ですか?

バイオフィルムとは粘性のある細菌の膜、つまりばい菌が作ったネバネバのことです。

ばい菌の「バリア」のようなもので、何かの表面にへばりついてそこで繁殖できるようにしています。

例えば、お風呂場のすみっこのヌルヌル汚れもバイオフィルムです。

では、お口のなかのバイオフィルムってなんでしょう?

歯周病やむし歯の原因はなんでしょう?

お口の中のバイオフィルムは、「プラーク」と呼ばれています。歯垢とも言われます。

プラークは、ばい菌が塊になった状態をさします。

歯周病やむし歯を予防するためには、ばい菌の除去が大切です

歯周病やむし歯の原因は、歯と歯の間に挟まった『食べカス』でも歯のうらに蓄積した歯石でもなく、目で見ることはできませんが「ばい菌」のしわざです。

ばい菌が原因で生ずる病変は、ばい菌を除去しないと治りません。

治ったとしても再発してしまいますので、歯と歯の間や歯と歯肉の間の『スキマ』のバイオフィルムを確実に除去します。

当院のバイオフィルム除去方法

バイオフィルムの除去ではエナメル質や象牙質に磨き傷やダメージを与えないことが大切です。

歯に直接固い道具が接触すれば傷になってしまうので、当院ではエアーフローという手法をエアーフロープロフィラキシスマスターという専用機械で行います。

エアーフローはキシリトールの仲間のエリスリトールを水と一緒に高圧噴射しバイオフィルムを除去するので、歯の表面には傷がつきません。

予防歯科先進国のスウェーデンで生まれたGuided BiofilmTherapy(GBT)は「バイオフィルム」の除去に着目したシステムでエアーフローを使用し決められた順序で治療を進めていきます。

これは、ばい菌を少なくコントロールし、病気の発生を防いだり病気を治療するのに効果的な方法です。

一番の特徴は「より効果的に、そしてより身体に優しい治療」を追求して生まれたという点であり、従来の歯周病治療とは異なる、新しい「歯周病治療」のシステムです。

むし歯治療

当院ではむし歯になる過程や原因をしっかり理解し健康な歯を守り育てるむし歯学「カリオロジー」をもとに治療を行います。

そのため治療前には口腔内の細菌の量をへらすことからはじめ、菌が少ない状態にしてから治療をはじめます。

治療には「カリソルブ療法」や、神経へのダメージを抑えながら可能な限り健全な歯質を残し神経を保護する働きのある「ドックベストセメント療法」を使用した治療を特徴としています。

カリソルブ療法

むし歯菌に感染した部分を「溶かして取り除く」方法のため、無駄な切削をおこないません。

特に神経に近いところまでむし歯が進んでしまい、通常の治療方法では神経が露出してしまう可能性が考えられるケースには効果を発揮します。

デメリットとして、手作業で除去していくので、ドリルで削る治療と比べて時間がかかります。

ドックベストセメント療法

薬で治すむし歯療法で、ミネラル成分を含んだ特殊な歯科製剤を用いて可能な限り歯の神経を残して「生活歯」として歯を守り残す治療方法です。

【メリット】

- 余分な歯を削らない

- ほとんど痛くない

- 神経を取るリスクが減る

- 歯の寿命が長持ちする

- 治療時間・通院回数が減る

- 一回の治療時間が短い

- 歯周病の改善にもつながる

- 再発の可能性を低くできる

【デメリット】

- 全てのむし歯に適用できません。

(むし歯が神経に達しているときは不可) - 保険が使えない(自由治療)

- 成功率は80~90%

むし歯菌が歯の神経まで達していないケース、特に一般的な治療では神経まで痛めてしまいそうなケースにとても効果的です。

重度のむし歯でも生活反応がありズキズキした痛みがなければ処置が可能です。

ダイレクトボンディング療法

歯科治療でよく使用されるコンポジットレジンは強度が弱いため、接着強度が強くて硬い、ダイレクトボンディングを使用します。

【ダイレクトボンディングの特徴】

- 隙間を作らない

- 接着強度が強く、硬い

- より天然の歯に近い色調を再現できる

- 歯を削る量が少なくて済む

- お口の中で直接材料を詰めていくため、型取りが不要になり治療回数が一回で済む

コンポジットレジンと比べて透明感や光沢があり、前歯に使用しても自然に仕上がります。

強度のある材料なので経年による欠け、変色が起こりにくく長期に使用できます。

細胞環境デザイン学に基づいた治療

当院では細胞デザイン学を取り入れた治療を行っており、細胞レベルから良好な状態を保つための取り組みを行っています。

~細胞環境デザインとは~

杏林予防医学研究所・山田豊文先生により提唱されているメソッドで体を構成する約60兆個の細胞をベストコンディションにして、細胞同士、組織同士の連携を円滑にし、細胞の生命力を高め、自らの細胞自身によりからだを管理していく考え方です。

当院の目指す「生きた歯を守る治療」に加え「医食同源」の考えを歯科に導入し、食や生活習慣を見渡したアドバイスにより、お口の中の細胞を取り巻く環境を整え、細胞が居心地のいい体内環境を作り出し、『お口から始まる健康』のお手伝いをご提案いたします。

歯を作る

カリソルブ療法やドックベストセメント療法などの治療を終えたら、崩壊した歯を修復し歯の形を作ります。

むし歯治療も歯周病治療と同じく、ホームケアが良好に行えるようになりばい菌のコントロールが確立し、歯肉から出血しないようになってから修復を開始します。

鈴木歯科医院では、歯を作るとき

- 残っている歯の強度があるか。

- 修復する物の強度は咬む力に負けないか。

- それぞれの接着強度は十分か。

- 歯を削りすぎないか

- 細胞毒性を有する物質が入っていないか。

- 治療が歯にとってダメージにならないか。

ダイレクトボンディング

リヒテンシュタインのメーカーで開発されたリチウムガラスセラミクスを微細に粉砕し、ペースト状にしたものをメーカーが指定している処理材で二重処理した後、ダイレクトボンディングを接着して修復します。

型取りは不要なので一回の来院で仕上がります。

下顎前歯部の隙間が気になると矯正治療を希望されていましたが、歯の形が小さいことが隙間になる原因でした。

矯正治療はせず、一切削らないでダイレクトボンディングを行いました。

セラミクス

歯によって咬む力の加わる場所は違いますし、むし歯で歯が崩壊した場所も様々です。

ダイレクトボンディングで対応が難しい場合はセラミクスで歯の形を修復していきます。

歯の表面の白い部分であるエナメル質は人体で一番硬い組織です。

しかし、木の年輪のように何層にも重なったような構造になっているので、その筋に沿ってヒビが入りやすかったり欠けやすかったり、硬いが故に脆いという特徴があります。

エナメル質の厚みが薄い場合はセラミクスで覆って脆くなってしまった歯を保護します。

大きい奥歯の詰め物が外れ、その内部は虫歯になっています。

小さい奥歯も金属の内部で虫歯になっています。

小さい奥歯はダイレクトボンディングで治療し、大きい奥歯はセラミクスで部分的に歯の形を製作しました。

セラミクスでは、削りすぎにならないように気をつけ、舌がわはかみ合わせの面から1/5を外がわは、1/2を部分的に覆う形にしてあります。

ダイレクトボンディングと同じリヒテンシュタインメーカーで、リチウムガラスセラミクス(ダイレクトボンディングの主原料)で製作しました。

歯もセラミクスも指定の処理を行うことで確実に強度のある接着を行えます。

小さい奥歯はダイレクトボンディングで、大きい奥歯はセラミクスで製作しました。

必要以上に削らないように部分的に覆う形でセラミクスを製作しました。

インプラント

歯がなくなってしまった場所はインプラントと呼ばれるチタン製の人工歯根を埋め込みます。

インプラントの上にアバットメントというコネクターを連結させそれを被せ物を装着するための土台にします。

アバットメントは、白色のジルコニアや金属色のチタンで製作します。

どちらもお口のなかの歯肉の形に合わせてカスタムオーダーメードをします。

インプラントの部位はジルコニア製のクラウンを5本連ねて製作しました。

定期的にメインテナンスを行い長くお使いいただけるように、ばい菌のコントロールをGBTで行います。

入れ歯

長持ちする入れ歯を製作するには、まず歯1本ごとの状態を調べ、入れ歯の構造を設計していきます。

入れ歯でも目立たないように、周囲と調和するように製作します。

また、歯にダメージを与えるバネのかけかたはしません。

鈴木歯科医院の入れ歯の作り方からすると入れ歯のバネは必ず必要です。

しかし、目立たなく製作はできます。

十分な強度がないと咬む力に入れ歯が負けて、美味しく、楽しく咬めません。